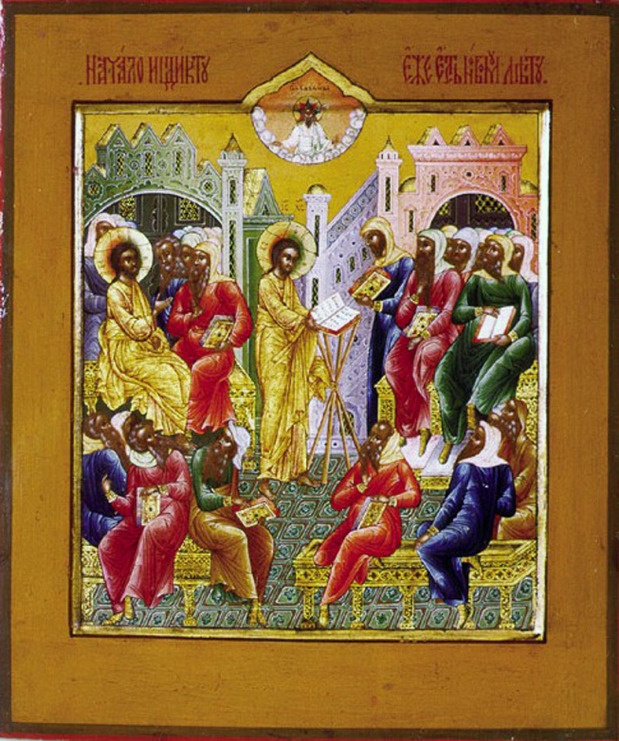

Début de l’Indiction, c’est-à-dire du Nouvel An

Le 14 septembre (1er septembre selon l’ancien style) commence la nouvelle année selon le calendrier ecclésiastique orthodoxe — l’an 7534 depuis la création du monde. Ce jour, dans la tradition de l’Église, est appelé début de l’Indiction ou Nouvel An ecclésiastique (novolétie). On peut dire que le novolétie est la fête orthodoxe la plus discrète. Habitués à célébrer le Nouvel An civil, aussi bien le 1er que le 14 janvier, et à partager sans difficulté le repas festif avec les gens du monde, nous savons en réalité assez mal quand commence notre année liturgique orthodoxe. Et pourtant, même la coutume de commencer l’année scolaire le 1er septembre provient d’antiques usages ecclésiastiques !

Lors du Ier Concile œcuménique de Nicée en 325, furent établies les règles principales du calendrier ecclésiastique : le calcul de la Pâque (la date de Pâques et des fêtes mobiles) et le début de l’année fixé au 1er septembre. Les saints Pères décidèrent de célébrer ce jour en mémoire de la confirmation définitive de la liberté chrétienne : en septembre 323, l’empereur Constantin remporta la victoire sur son corégent Licinius qui, malgré l’édit de Milan de 313, continuait à persécuter les chrétiens en Orient.

Qu’est-ce que l’Indiction ?

Le mot indiction (du latin indico — « j’annonce, j’ordonne ») désignait dans l’Empire romain le numéro ordinaire de l’année. À l’origine, il s’agissait de l’année fiscale, c’est-à-dire la période de collecte des impôts. On pense que le système de cycles de 15 ans est apparu dans l’Empire romain : à cette périodicité étaient révisés les registres fiscaux.

Le calendrier ecclésiastique et le cycle liturgique

Le 14 septembre (1er septembre selon l’ancien style), au jour du novolétie, commence le cycle annuel des fêtes ecclésiastiques. À tous ceux qui souhaitent progresser sur la voie de la perfection spirituelle, l’Église orthodoxe propose un système de fêtes et de jeûnes éprouvé par les siècles. Trois cycles liturgiques — quotidien, hebdomadaire et annuel — constituent l’essence du calendrier ecclésiastique. À l’intérieur de chacun d’eux est rappelée toute l’histoire de la création, depuis l’origine du monde jusqu’à la seconde venue du Sauveur.

Outre les fêtes du Seigneur et de la Mère de Dieu, chaque jour de l’année est consacré à la mémoire liturgique de l’un des amis de Dieu : prophètes, apôtres, martyrs, hiérarques, moines et justes. Leur vie constitue pour nous un exemple de service à Dieu et d’accomplissement de Ses commandements.

Puisque l’année ecclésiastique ne commence pas le 1er janvier (ni même le 14), mais le 1er septembre selon le calendrier julien, ou le 14 septembre selon le calendrier grégorien désormais en usage (« nouveau style »), elle se termine en conséquence le 31 août (13 septembre selon le nouveau style). Ainsi, la première grande fête de l’année liturgique est la Nativité de la Mère de Dieu (8/21 septembre), et la dernière, la Dormition de la Mère de Dieu (15/28 août), c’est-à-dire le passage de la vie temporelle à la vie éternelle. L’année, pour le chrétien orthodoxe, n’est donc pas comprise comme un simple intervalle de temps, mais elle est remplie d’un profond contenu spirituel et d’un sens, elle s’assimile à l’ensemble de la vie humaine.

Traditions de la célébration du Nouvel An ecclésiastique en Russie

Après le Baptême de la Russie en 988, celle-ci adopta également le comput byzantin — depuis la Création du monde. Mais jusqu’au XVe siècle, l’année civile en Russie commençait le 1er mars. Ce n’est qu’en 1492 que se fit la fusion du nouvel an civil et du nouvel an ecclésiastique : le 1er septembre devint officiellement le début de l’année. Durant deux siècles, ce fut une fête à la fois ecclésiale et étatique. Ce jour-là avait lieu un office particulier — le « rite du passage d’année » (чин летопроводства), au cours duquel l’évêque, accompagné d’une procession, sortait sur la place de la ville. On y chantait des hymnes festifs, on lisait l’Épître et l’Évangile, puis, au chant du tropaire de la fête, tous entraient dans l’église où se célébrait la Divine Liturgie. La principale solennité se tenait à Moscou, sur la place de la cathédrale du Kremlin. Voici comment la décrit Giovanni Compagni, un voyageur italien du XVIe siècle :

Sur la place est dressé un podium, sur lequel montent le métropolite et le grand-prince ; de là, ils annoncent la fin de l’année. Le métropolite, selon la coutume, bénit l’eau et en asperge le prince ainsi que le peuple qui l’entoure, traçant le signe de croix sur le prince et sur ses fils, priant pour leur longue et heureuse vie. Le peuple, en même temps, crie à haute voix : « À notre grand souverain et à ses enfants, de longues années ! » Tous alors s’échangent joyeusement des félicitations, souhaitant à chacun une longue vie.

En 1699, Pierre Ier introduisit en Russie le comput européen (à partir de la Nativité du Christ) et transféra le Nouvel An civil au 1er janvier. Depuis lors, le 1er septembre n’est plus marqué que par la fête ecclésiastique, qui a conservé l’ancien nom de « début de l’Indiction ». Comme les premières écoles étaient paroissiales, l’enseignement y commençait à la date du Nouvel An ecclésiastique, le 1er septembre. Aujourd’hui, le Nouvel An civil est célébré le 1er janvier, mais l’année scolaire, comme autrefois, commence en septembre.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir TIKHON sur Tipeee.